為何滬上高校偏愛用“舒同體”書寫校名?這場在東華大學召開的座談會給出答案

同濟大學、華東師范大學、東華大學、華東理工大學、上海外國語大學等滬上高校為何偏愛用“舒同體”書寫校名?6月21日,東華大學和華東師大共同主辦的一場主題為“華東人民革命大學(以下簡稱“華東革大”)與上海高等教育”的座談會給出了答案。

(座談會現場)

新中國成立后,華東革大為上海教育戰線,尤其是高校戰線輸送了大批干部教工,為黨領導上海高等教育建設發展起到了重要推動作用。在慶祝中國共產黨成立100周年,東華大學、華東師范大學即將迎來建校70周年之際,兩所學校邀請復旦大學、上海外國語大學、復旦大學附屬中學等沿傳華東革大紅色根脈的兄弟學校,共同回溯華東革大與上海高校的歷史淵源,從歷史中汲取繼續前進的智慧和力量,傳承紅色基因和革命薪火。

與上海高校的“不解之緣”

華東革大創辦于1949年5月,是一所培養黨的干部和新中國建設人才的學府。據與會學校代表回憶,當時的華東革大領導班子陣容強大,師資陣容更堪稱“豪華”。校長由華東局宣傳部部長、華東軍區政治部主任舒同兼任。陳毅、陳望道、馬寅初等高級干部和專家學者紛紛受邀來校講課,帶來一場場“精神大餐”。

1952年底華東革大停辦,華東局為了發展上海教育事業,把一大批干部教工派到上海市教育領導機關和高校工作。曾任華東革大黨委副書記、常務副校長的溫仰春就是其中之一。1957年春,他被任命為華東紡織工學院代院長,后任院長。

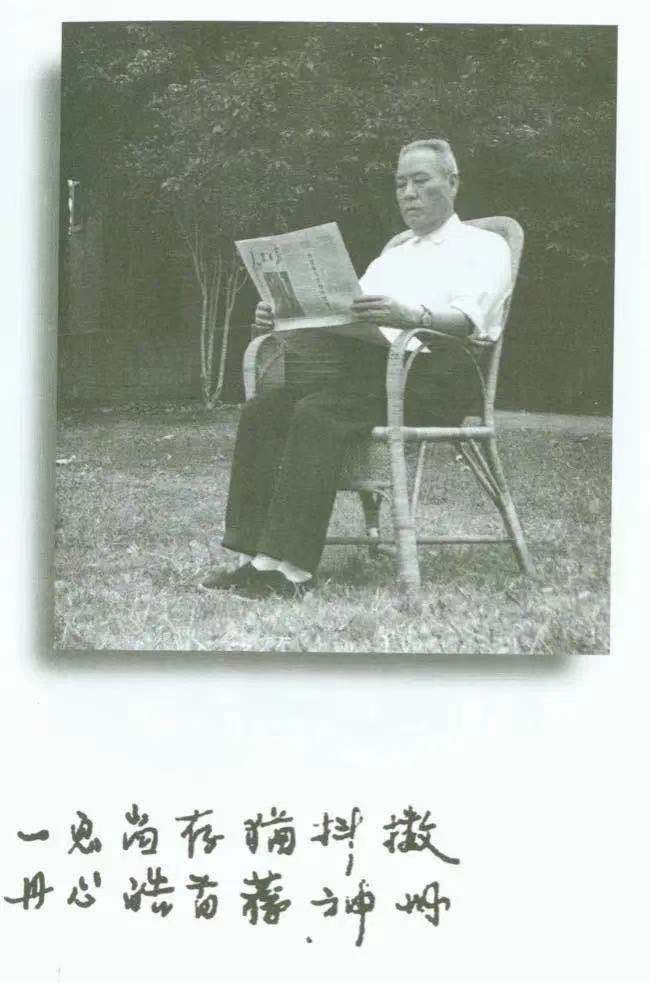

(舒同為東華大學(時名“華東紡織工學院”)題寫校名)

東華大學檔案館館長張千里談到,溫仰春在華紡工作的10年時間里,團結教師,培養了一批學科骨干和科研骨干;關心師生,經常與老教師、干部和學生交流談心;深化教學改革,將學校發展主動融入和服務國家工業化、現代化建設……在他的領導下,華東紡織工學院快速發展,于1960年被教育部確定為全國重點大學。

除溫仰春外,還有復旦大學黨委書記李正文、華東師范大學黨委書記周抗、上海第一醫學院院長陳同生、上海俄文學校校長涂峰……他們將華東革大堅持用馬列主義、毛澤東思想和黨的方針政策武裝青年頭腦,引導廣大青年和革命干部樹立全心全意為人民服務的革命觀人生觀,培養忠黨愛國為民情懷的教育理念埋根、擴展到各所高校,為上海高等教育帶來一種全新的與舊式高等教育體系完全不同的辦學理念、革命氣質和工作作風。

在這段歷史時期,舒同為滬上諸多高校親筆題寫校名,如同濟大學、華東師范大學、東華大學老校名“華東紡織工學院”、上海外國語大學前身“上海俄專”等。這些高校文脈中流淌著華東革大的紅色基因,正是滬上高校校名偏愛“舒同體”的重要原因。

上海市教衛工作黨委副書記、市教委副主任閔輝表示,上海教育正朝著到2035年“建成同世界影響力和社會主義現代化國際大都市相匹配的一流教育”的發展目標穩步邁進,華東革大的優良學風和有益做法,為上海高等教育創造了寶貴的紅色財富、注入了光榮的紅色基因,值得今天的上海高等教育工作者研究、傳承和發揚。

把紅色“革命種子”播撒出去

座談會上,一本斑駁封皮的黑色筆記本令參觀者駐足流連、若有所思。這是溫仰春70年前的工作筆記本,是多年前華東革大校友錢吉虎從溫仰春夫人毛巧那里“淘”來的。泛黃的紙張記錄著溫仰春工作的大事小情,成為研究華東革大歷史珍貴的一手資料。

(溫仰春)

錢吉虎于1951年初入學華東革大第三期,畢業后留在上海從事消防安全工作。“我最初的人生腳步是從華東革大開始的。”回憶起青春歲月,他感慨萬千。退休后,錢吉虎積極籌辦革大校友聯誼,編輯300余期《圓夢》《夢緣》等革大人專屬刊物,奔走收集上千件實物、圖片,推動革大舊址建碑……今年已87歲高齡的錢老一點點打撈歷史碎片,試圖還原華東革大的歷史原貌。

近期,在東華大學出版社支持下,錢老與文藝評論家陳發奎正為《夢緣情懷——光榮屬于華東人民革命大學》一書的出版廢寢忘食,他們想讓這段縈繞腦海的華東革大記憶印成鉛字,把紅色“革命種子”播撒出去,被更多年輕人看到和銘記。

堅定理想信念,對黨忠誠、敢于斗爭、勇于勝利,是革命老前輩留給后代的精神財富;堅持黨的領導和社會主義辦學方向,團結依靠廣大師生員工辦好人民滿意大學、培養又紅又專人才,是華東革大人傳遞給上海高校的優良傳統。回顧華東革大辦學歷史及其與上海高校的深厚淵源,中國高等教育學會校史研究分會秘書長張凱表示,華東革大留下豐富遺產,為加強新時代愛國主義教育、建設高質量教育體系提供了鮮活的歷史素材,引導廣大黨員特別是青年一代不忘初心、牢記使命。

學習歷史是為了更好地走向未來。東華大學黨委書記劉承功談到,我們要繼承和發揚革命前輩辦學治校的優良傳統和作風,深刻領會對黨忠誠的政治信念、為民服務的宗旨意識、紅專并舉的育人理念、敢于斗爭的革命精神,加強與兄弟高校合作交流,深入整合研究紅色校史資源,生動講好黨史校史育人故事,讓紅色基因、革命薪火代代傳承,培養堪當民族復興大任的時代新人。