致敬70年@奮進(jìn) | 我們的“衣柜”到底經(jīng)歷了什么? 話說新中國成立70周年的服飾流行變遷

【編者按】近日,“新中國時(shí)尚流行變遷圖片展”正在東華大學(xué)松江校區(qū)舉行。展覽以上海為點(diǎn),沿海城市為線,內(nèi)地城市為輻射,以新中國成立70年為時(shí)間軸,以個(gè)體成長歷程為情景軸,挖掘了個(gè)人、家庭和鄰里的服飾生活照片,生動(dòng)體現(xiàn)了不同時(shí)期人們服飾衣著、生活方式等方面的服飾流行變化。今年恰逢中華人民共和國成立70周年,編者特別邀請(qǐng)了相關(guān)領(lǐng)域的專家、學(xué)者,透過光影與時(shí)尚流行,解讀70載的社會(huì)發(fā)展與變遷,從穿著的變化去還原真實(shí),感悟生活的美好,體會(huì)時(shí)代的溫暖。

一面穿越時(shí)空的魔鏡:從“穿得暖”到“穿的好”

中國服飾文化有著非常悠久和燦爛的歷史,五千年的中華服飾就是一面穿越時(shí)空魔鏡,反映了悠悠歷史長河中經(jīng)濟(jì)、政治乃至文化等諸多方面,特別是到了新中國成立以后的70年,會(huì)發(fā)現(xiàn)中國人的衣著發(fā)生了巨大的變化。

1949年之后的前30年,我們解決了一個(gè)很重要的問題,就是讓幾億中國人“穿得暖”,在龐大的人口基數(shù)的背景下,這是一個(gè)非常偉大的成就。在那樣的一個(gè)年代,我們對(duì)于服裝的行業(yè)的要求有六個(gè)字:“簡潔、適用、美好”,提倡的是一種大眾化的、勞動(dòng)人民化的衣品。“改革開放”以后,隨著國門逐漸地打開,在服裝上我們可以有更多的條件去表達(dá)對(duì)于美的追求。到了90年代后期,在上海這樣的城市服裝的流行就基本上與國際同步了。舉個(gè)例子,巴黎街頭出現(xiàn)的一個(gè)款式,可能幾個(gè)星期之后就可能出現(xiàn)在上海的南京路上。據(jù)我了解,我國大概有十幾個(gè)副省級(jí)城市都有自己城市的“時(shí)裝節(jié)”“時(shí)尚周”,這些活動(dòng)一方面體現(xiàn)了我國作為世界第一服裝制造大國、出口大國本身的產(chǎn)業(yè)實(shí)力,另外一方面也體現(xiàn)出中國的老百姓通過衣著來表達(dá)對(duì)于自己隊(duì)于美好生活的理解和愿景。

——卞向陽(上海紡織服飾博物館館長 上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心主任)

“科技+時(shí)尚”讓生活更美好

在新時(shí)代,為適應(yīng)人民對(duì)于美好生活的向往的需要,在滿足之前“穿得暖、穿得美”的基礎(chǔ)上,就要穿得更加科技,穿得更健康。科技的發(fā)展,使得服裝的制作產(chǎn)生了巨大影響。智能生態(tài)、功能性服裝等新概念給服裝制造帶來了翻天覆地的變化,服裝科技已經(jīng)應(yīng)用在國防軍工、航空航天、職業(yè)安全等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,引領(lǐng)了新的穿衣革命。以衣載道,時(shí)尚科技領(lǐng)域具有非常良好的發(fā)展前景,我們也應(yīng)當(dāng)肩負(fù)這樣一個(gè)使命,通過推進(jìn)服裝科技的進(jìn)步,讓衣服穿得更舒適、更安全,人民身體更健康,我們的生活更加美好。

作為一個(gè)服裝科技工作者,我和團(tuán)隊(duì)從90年代開始就一直在從事科技服裝方面的研究和開發(fā),特別是也參與了國家921載人航天工程等相關(guān)航天服方面的配套科研任務(wù)。在這個(gè)過程中間,我也深切的感受到了祖國一天天的強(qiáng)大與進(jìn)步,在未來,時(shí)尚與科技的結(jié)合將在社會(huì)發(fā)展中產(chǎn)生巨大的影響。東華大學(xué)作為新中國歷史上的第一所紡織高等學(xué)府,也是最早開辦服裝專業(yè)的高校之一,在時(shí)尚設(shè)計(jì)、時(shí)尚科技這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)⒉粩嘭暙I(xiàn)著自己的力量。

——李俊(東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院院長)

自信穿出“中國范兒”

談到中國傳統(tǒng)的服飾文化,以旗袍作為其杰出的代表,海派旗袍其實(shí)是海派服飾文化當(dāng)中的比較杰出的形式。談到旗袍的發(fā)展,有一個(gè)其自身演變的歷史,其實(shí)就是中國傳統(tǒng)文化延伸和發(fā)展的映射。從20世紀(jì)20年代開始,海派旗袍在傳統(tǒng)旗袍的基礎(chǔ)上,其與西方的一些服飾文化進(jìn)行了結(jié)合,在衣服的衣領(lǐng)、胸部、腰部、曲線、袖等環(huán)節(jié)進(jìn)行了改良,形成了以海派旗袍為代表的海派服飾文化。

新中國成立后,旗袍被國務(wù)院指定為我國女性外交人員禮服之一,中國的海派旗袍又一次煥發(fā)了新的活力,在海內(nèi)外產(chǎn)生了很大的影響。同時(shí),伴隨著《2046》《花樣年華》《色戒》等影視作品受到熱捧,海派旗袍被更多的年輕人接受和喜愛,對(duì)“90后”產(chǎn)生了一定的影響。習(xí)近平主席談到要增強(qiáng)文化自信,那么怎樣理解“文化自信”?我認(rèn)為文化自信就是要從中國傳統(tǒng)文化當(dāng)中挖掘優(yōu)秀的文化要素進(jìn)行傳播。通過對(duì)海派旗袍的研究可以發(fā)現(xiàn),海派旗袍的時(shí)尚恰恰是源自于中國的傳統(tǒng)文化之中的。2001年上海APEC峰會(huì)、2008年北京奧運(yùn)會(huì),帶有中國元素的服裝,不斷在世界的舞臺(tái)上亮相,中國的設(shè)計(jì)師也頻繁地登上了國際的秀場。時(shí)尚是源于生活,同時(shí)是深深扎根于中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化之中的,這種對(duì)時(shí)尚的理解有利于我們更好地理解未來時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

——王熙元(東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院副教授)

時(shí)尚服飾中的民俗印記

時(shí)尚是發(fā)生在不同時(shí)期的美學(xué)記憶,也是國家發(fā)展變革歷程的直觀演繹。在日新月異、目不暇接的時(shí)尚大潮中,有國家記憶也有百姓日常,有轉(zhuǎn)瞬即逝也有刻骨銘心。經(jīng)歷了時(shí)光的淘洗,有些時(shí)尚會(huì)積淀為傳統(tǒng),甚至成為風(fēng)行一方、日久彌新的習(xí)俗,豐富、發(fā)展我國的服飾文化。

在時(shí)尚與民俗之間,時(shí)尚是當(dāng)下,是當(dāng)代潮流,是鮮花朵朵;民俗是歷史,是文化傳統(tǒng),是根深蒂固。時(shí)尚與傳統(tǒng)其實(shí)并不矛盾,時(shí)尚并非橫空出世,根深葉茂方有花團(tuán)錦簇。70年服飾的款式、面料、紋樣、圖案以及配搭等,既有時(shí)代特征,也有民俗印痕。民俗文化是行動(dòng)中的歷史,是走進(jìn)現(xiàn)代的歷史,是不斷更新傳統(tǒng)的歷史。時(shí)尚與民俗的話題將會(huì)引起人們更多對(duì)于文化的反思,對(duì)中華民族服飾文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展一定會(huì)有新的思考。

——柯玲(東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院教授)

關(guān)于“美”的追求永不止步

在“改革開放”之初,我國服裝產(chǎn)業(yè)的概念比較初級(jí),主要還是以服裝加工為主,品牌的概念還比較模糊。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)代的過去,服裝市場由生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)向消費(fèi)者主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,迫使服裝企業(yè)加強(qiáng)了把消費(fèi)者對(duì)“美”的追求放在首位的服務(wù)意識(shí),加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度。在上世紀(jì)90年代末期,國外品牌大量涌入國內(nèi)市場,對(duì)本土服裝企業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊,也起到了標(biāo)桿作用,我國服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了品牌化發(fā)展階段。

進(jìn)入21世紀(jì),靠傳統(tǒng)的實(shí)體店鋪銷售服裝的模式進(jìn)入了品牌發(fā)展的瓶頸期,不能滿足消費(fèi)者對(duì)“快速、時(shí)尚、個(gè)性”的時(shí)代需要。伴隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、物流產(chǎn)業(yè)和信息科技的飛速發(fā)展,“網(wǎng)購”已經(jīng)成為國人生活方式的必需。數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國穿著類商品網(wǎng)上零售額同比增長22%,遠(yuǎn)超實(shí)體店鋪的增幅而成為服裝內(nèi)銷市場保持快速增長的第一驅(qū)動(dòng)力。同時(shí),市場的不斷細(xì)分逐步達(dá)到極致,消費(fèi)者的時(shí)尚審美口味已經(jīng)進(jìn)入了多元化、個(gè)性化的時(shí)代,應(yīng)運(yùn)而生的服裝高級(jí)定制越來越被消費(fèi)者接受,這一原本主要由小眾化的設(shè)計(jì)師品牌承擔(dān)的業(yè)務(wù)受到了很多行業(yè)老大型大公司的青睞,紛紛不厭其煩地設(shè)置了服裝定制部門,運(yùn)用遠(yuǎn)程測體、定制平臺(tái)和快速反應(yīng)等技術(shù)手段,升級(jí)了服裝定制服務(wù)的速度和質(zhì)量,大大縮減了服裝的設(shè)計(jì)周期和供貨周期,用定制服裝滿足消費(fèi)者對(duì)“獨(dú)一無二”之美的追求。

——?jiǎng)詣偅|華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院教授)

在“衣食住行”中,衣排在首位,紡織服裝行業(yè)早已不再僅僅滿足“驅(qū)寒保暖”的最基本功能,以新技術(shù)、新材料、新渠道為支持,跨入了個(gè)性化、時(shí)尚化、品質(zhì)化的新時(shí)代,是一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)落幕、為人民“制造美麗”的民生大行業(yè)。新中國成立以來的70年,服飾的每一次變化,代表著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、文化觀念的創(chuàng)新和消費(fèi)水平的升級(jí),也向世界講述了中國如何從百廢待興到興旺發(fā)達(dá)的中國故事。

附:

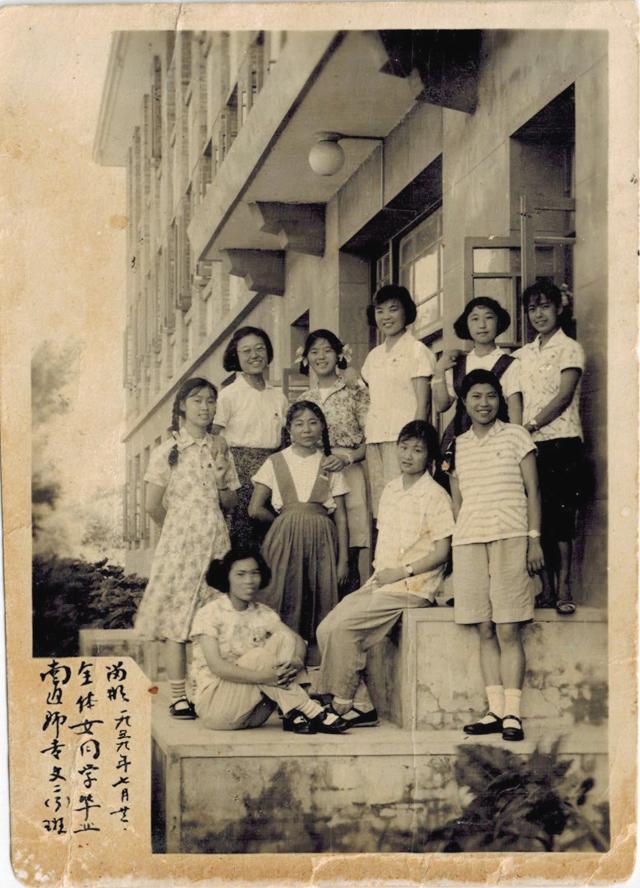

1949年至1957年,平民化流行期

新中國成立初期,黨和政府團(tuán)結(jié)和號(hào)召各階層人民,大力推進(jìn)社會(huì)主義改造和建設(shè),使得中國城市服飾風(fēng)尚呈現(xiàn)新舊并存、中西皆有的獨(dú)特景象。這一時(shí)期,以中國城市的平民化時(shí)尚流行為潮流,除流行民國的西服、長衫、旗袍和時(shí)裝外,代表蘇聯(lián)社會(huì)主義形象的列寧裝、布拉吉等服飾也盛行一時(shí)。后期,新中國形象的人民裝、學(xué)生裝和雷鋒帽等服飾逐步成為城市時(shí)尚生活的主流。

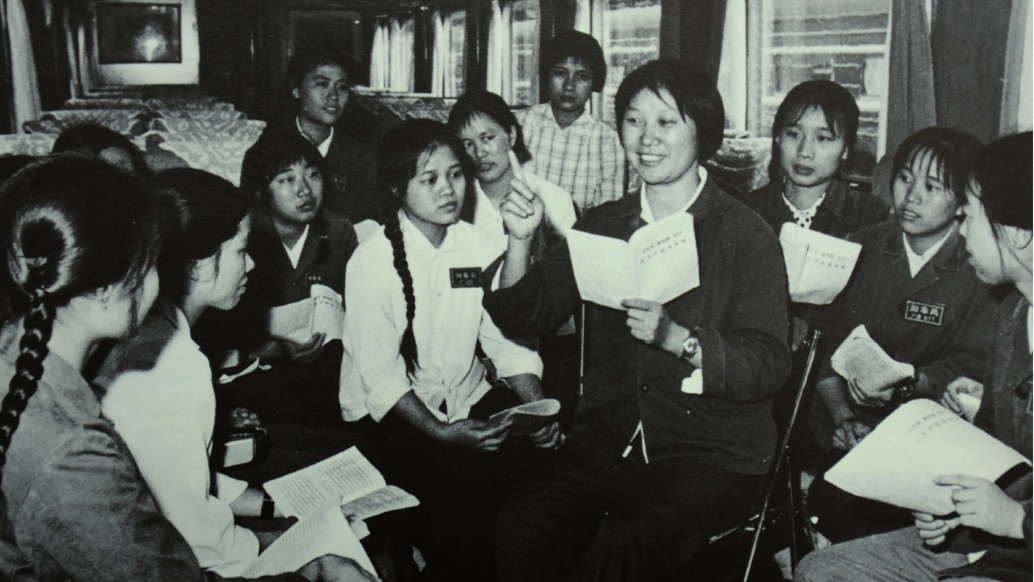

1958年至1965年,儉樸化流行期

社會(huì)主義建設(shè)遭遇自然災(zāi)害等嚴(yán)峻考驗(yàn),崇尚節(jié)儉、樸素大方、移風(fēng)易俗成為時(shí)代的新主題。這一時(shí)期,中山裝、兩用衫、茄克衫、連衫裙和中式服裝等款式賦予城市服飾生活新圖景。后期,隨著中國經(jīng)濟(jì)的調(diào)整和人民生活水平的改善,一度出現(xiàn)流行“三包一尖”,即“大包頭、包屁股、包褲腳、尖頭鞋”。

1966年至1978年,革命化流行期

文化大革命時(shí)期,“破四舊”運(yùn)動(dòng)席卷全國,其中,掃除“封、資、修”服飾成為初期的重點(diǎn)。這一時(shí)期,綠軍裝、軍便服和軍大衣等成為城市革命青年的時(shí)尚象征。后期,一種“開襟領(lǐng)裙衣”一時(shí)成為“服裝革命”的代表。而在中國城市,以“高、大、全”的革命形象成為服裝的標(biāo)準(zhǔn),造成了“老三件”(中山裝、青年裝和軍便服)和“老三色”(藍(lán)、灰、黑)的衣著風(fēng)格的固化和停滯。當(dāng)然,女式春秋衫則成為當(dāng)時(shí)時(shí)尚的一絲亮點(diǎn)。

1979年至1989年,模仿化流行期

改革開放拉開序幕,思想上的撥亂反正和經(jīng)濟(jì)上的百廢待興激發(fā)了中國城市百姓服飾生活的復(fù)興和回歸。通過影視、報(bào)刊、時(shí)裝節(jié)、表演秀和博覽會(huì)等渠道,迅速確立了中國港臺(tái)服飾和西方服飾作為中國城市服飾流行風(fēng)向標(biāo)的地位。這一時(shí)期,留長發(fā)、蛤蟆鏡、尖角領(lǐng)花襯衫、喇叭褲和尖頭皮鞋的男子服飾形象與大波浪、墊肩西裝、緊身衫、海魂衫、超短裙、喇叭褲、健美褲和高跟鞋的女子服飾形象,成為一時(shí)時(shí)尚。相反,中山裝則退出流行的舞臺(tái)。

1990年至1999年,品牌化流行期

這一時(shí)期,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的政策已經(jīng)深入人心。“一年一個(gè)樣,三年大變樣”的中國城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)高速增長,營造了良好的流行時(shí)尚環(huán)境和條件。緊身衫、吊帶裙、T恤衫、迷你裙、超短褲、連裙裝、單雙排西服和松糕鞋等款式豐富多彩、層出不窮。

2000年至2019年,國際化流行期

隨著人民收入水平的不斷提高,城市百姓買了商品房和私家車,生活空間和衣著水平得到空前提高。國際各類時(shí)尚品牌巨頭紛紛涌入中國的各線城市,奢侈品服裝進(jìn)入中國消費(fèi)者的視線,并引領(lǐng)著時(shí)尚潮流。白領(lǐng)服飾、休閑服飾、運(yùn)動(dòng)服飾和戶外服飾等全面接軌國際時(shí)尚。后期,平價(jià)服飾和快消服飾則成為城市百姓衣生活的另一個(gè)主流。