致敬70年@奮進 | 三寸粉筆聚甘露 情系育人守初心

——記新中國首批博士、理學院退休教授李紹寬

李紹寬,新中國自主培養的首批18位博士之一,我校理學院退休教授,長期從事算子理論研究,1989—1994年連續承擔國家自然科學基金項目《算子理譜理論》,在國內外重要學術期刊上發表論文80余篇。作為我校數學學科的重量級人物,回望數十年躬身育人的閃光足跡,年近八旬的他只淡淡地說“還可以”,短短三個字讓人心生崇敬。

博士歸來不言驕的教書人

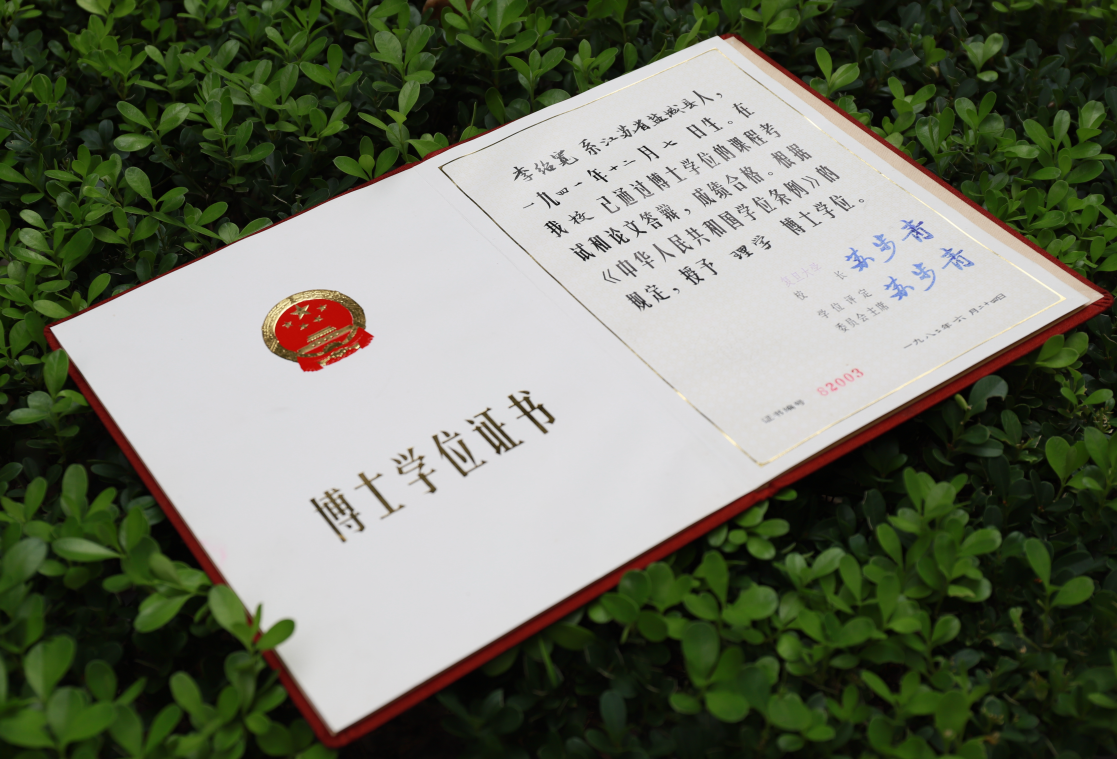

當李紹寬慢慢展開那張在人民大會堂領取博士學位證書的合影時,他的眼里閃著光。記者手捧印有金色國徽的博士學位證書,覺得沉甸甸的。跟隨著躍入眼簾的“82003”編號,李老師的思緒一下子被帶回到36年前的北京夏天。

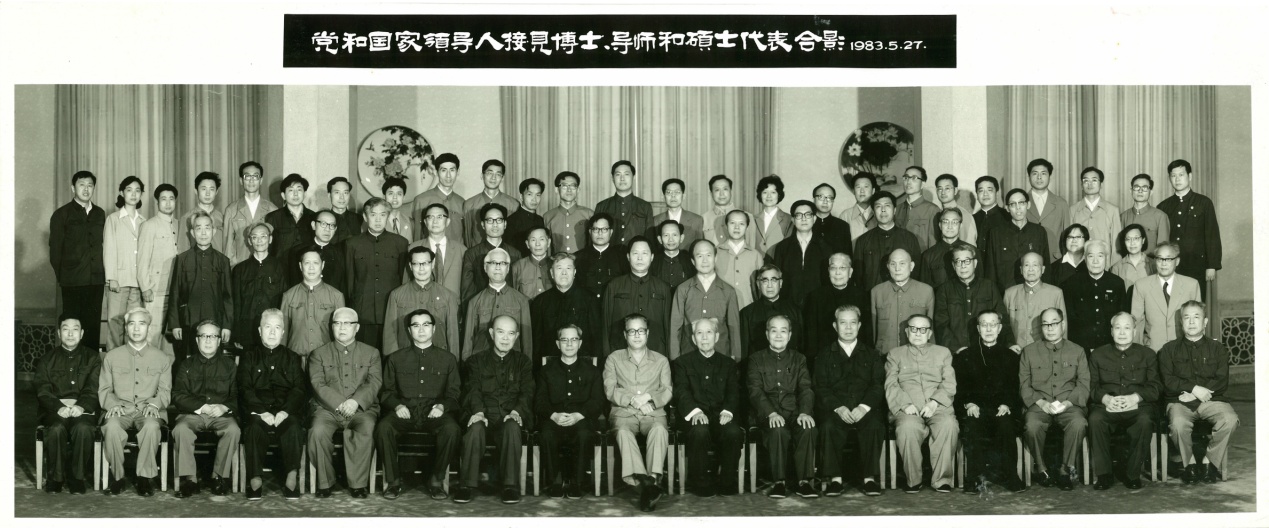

(1983年5月27日,黨和國家領導人接見博士、導師和碩士代表合影,第三排右八為李紹寬。)

1983年5月27日,國務院學位委員會和北京市政府在人民大會堂聯合舉行博士學位和碩士學位授予大會,人民大會堂——這個新中國成長的見證者,再次見證了新中國首批18位博士的誕生。李紹寬等18位高含金量的青年才俊成為新中國歷史上第一批最高學歷的擁有者,也是新中國青年“本土博士夢”的圓夢人。那一天,熱淚盈眶的李紹寬和他們一起翻開了新中國高等教育人才培養嶄新的一頁。

“當時我是第一次去北京,心情還可以。”27日早上到了天安門,李紹寬就去買了一大包棒冰,或許是因為天氣太熱,或許是心情太過激動,他竟一口氣吃完了……對這次輝煌得讓人忍不住想多問幾句的經歷,李老師只向記者講述了這段看似不相及的插曲,這份淡泊明志的高潔情懷令人為之感動。

當被問起考研經歷,李老師回憶說,1978年國家恢復研究生招生,還在中學教書的他,被同學的一通電話催進了考場。由于無暇備考,年齡偏大,第一次沒被錄取。不久年齡政策放寬,數學底子扎實的李紹寬在第二次正式招考中輕松考取,回到復旦大學攻讀研究生,師從我國著名數學家夏道行和嚴紹宗教授,從事泛函分析、算子理論方向的學習與研究。兩年后提前畢業,他來到東華大學前身華東紡織工學院工作。李老師說,當時畢業沒有學位,后來國家搞學位試點,讓他又有機會繼續攻讀博士研究生。直到1983年5月,他在人民大會堂拿到了帶有新中國教育發展歷史印記的博士學位證書。

從北京回到上海,李紹寬說,“我的思想上沒有變化,也沒有飄飄然,我(拿到博士學位后)一直沒有飄過,我覺得這沒有什么。”之后李老師一直在學校基礎部(成立理學院后并入)從事高等數學一線教學工作,并見證了理學院的成立及發展,直至退休都未曾離開過他深愛的三尺講臺。由于他在數學方面持之以恒的積淀鉆研,這位當年被稱為“十八羅漢”之一的新中國首批博士,1990年被國務院授予“有突出貢獻博士學位獲得者”稱號,追求卓越的東華精神在李紹寬這位“40后”教書人身上,得到了淋漓盡致的體現。

赤手丹心上好課的“寬哥”

無論是理學院副院長胡良劍,還是學院教研中心陳敏老師,每當談起李紹寬老師的特點,大家脫口而出的就是:“他課上得特別好!”如此好課不僅讓同行后生敬佩,深受學生喜愛,還個性特別鮮明。李老師上課從不帶一本書,不攜一頁教案,就憑著一支粉筆,從頭至尾,講得滿堂“金課”。學生們都說,李老師上課如行云如水一般,不僅思路清晰,而且注重教給大家解題思維和方法。

聽過李紹寬老師課的人至今都清晰地記得,站在教學樓走廊里那個抽著煙的大腦門兒先生,他總在上課鈴聲的最后一秒淡定地掐滅煙頭,然后闊步從容地走上講臺,隨手拎起一支粉筆就在黑板上疾書起來……在高等數學深奧的世界里,再復雜的定理公式,再纏繞的例題習題,在李紹寬的腦子里時刻都條分縷析地存在著,課堂板書更是信手寫來,變幻多樣。“唰唰唰”,看似他在黑板前寫得不假思索,略帶神奇色彩,其實“為人師”的功夫,李老師早早兒地下在了課堂之外。

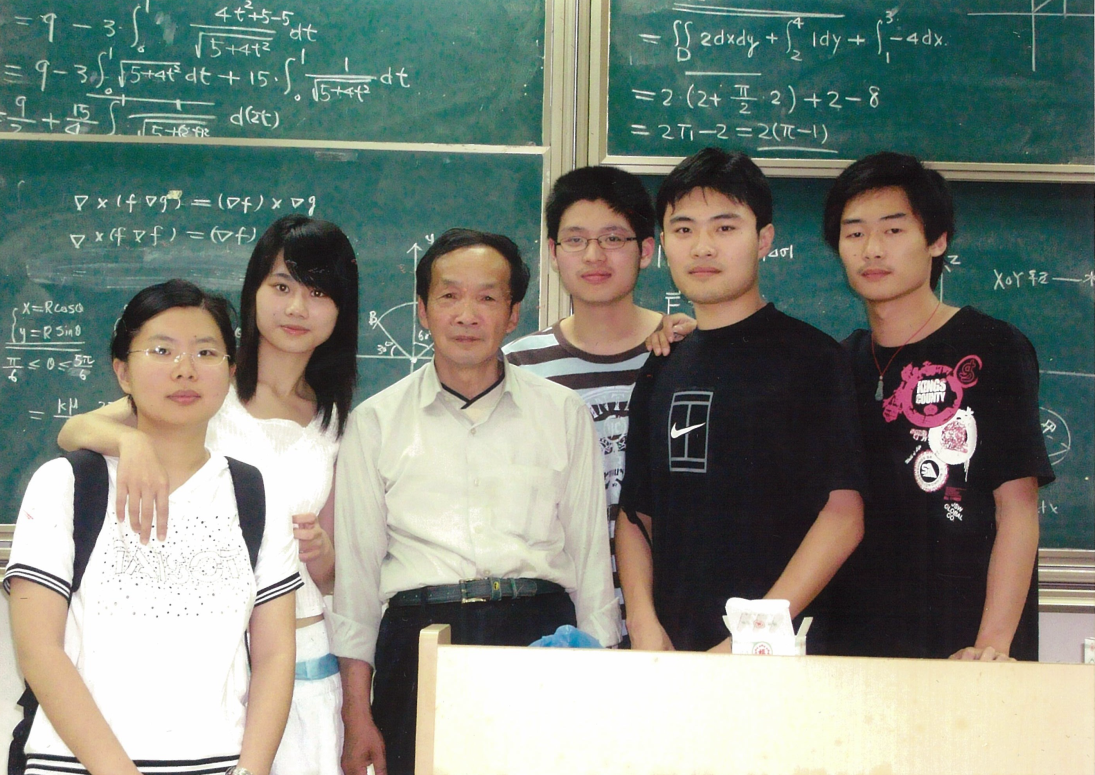

(李紹寬教授退休前的最后一節課,與學生在一起)

陳敏老師告訴記者,《吉米多維奇數學分析習題》一共有6冊4462道題,李紹寬老師每道都做了,他不但人很聰明,而且記憶力特別好。聽到這兒,李老師立刻打斷說,“作為老師,要把自己的業務搞好,把教材吃透,真正把它變成自己的東西。只有把教材吃透了,上課才能自如。”

采訪中,李紹寬臉上帶著孩子般的自豪說,“我現在還能叫出老早教過的那些學生的名字。我這個人很平凡,沒什么特殊的地方。”曾有一屆足球班的學生被李老師的博學、真誠和寬厚所打動,全班同學都親切地喊他“寬哥”。為了幫助學生學好數學,不虛度大學光陰,除了教授數學知識,李老師還經常給學生講講人生的哲學,談談大學對人一生成長的重要性。他默默堅守在教師的崗位上,不僅以淵博的專業學識服人,更是以溫暖的師德師愛育人。正因為他的寧靜之心、隨和之性,每逢教師節學生們都會給李老師送來鮮花表達感恩之情。

胸懷大愛、嚴格無私的帶頭人

新中國第一批博士,在當時的大學教師隊伍里無疑是很有分量的。1998年,剛到東華任教的陳敏對李紹寬這位基礎部高等數學的帶頭人印象十分深刻。

(李紹寬教授的博士學位證書)

剛入校,陳敏辦公室的門上就貼了一張排課表,所有人的教學任務寫得一目了然。青年教師進校后一般先排小班和中班的課,讓大家快速成長起來。李老師還常常指導青年教師,聽他們的課,也鼓勵大家聽老教師們的課,規定聽課學時,他特別看重現場學習和新老教師間的相互探討。陳敏深有感觸地說,那幾年自己長進很快。

每次《高等數學》試卷李老師出的最后幾道壓軸題都比較難,當時拿滿分的學生寥寥無幾,考試均分也偏低。即便如此,李老師仍然堅持出題不能“放水”。考完試,他會組織老師們集體閱卷,引導青年教師分析試卷錯題,思考為什么學生會出現這些問題?如何總結改進?這對進一步提升教學質量十分有益。他經常有意無意地隨手出些題目,讓老師們聚攏來當場寫一寫、做一做,碰撞下解題思路,也是對年輕教師的小挑戰。

李紹寬說,“在東華我最主要的任務就是教書。”他每年的教學工作量至少是別人的兩倍,每周二十幾節課,從早上到晚,從不叫苦叫累。有時碰上同事家里有事,李老師二話不說主動幫忙代課。每次開學,李老師會給每個老師發十只紅筆、十支黑筆,寓意著一種新的開始與傳承,這個好傳統在數學系被老師們一直延續至今。無論是系里同事,還是其他學院教師,只要大家找到李老師幫忙,助人為樂的他總是“有求必應”。李紹寬樂呵呵地說,“大家因為數學的問題找到我,能解決的我總歸都幫他們解決。”

他是一個熱愛自己的事業、熱愛自己的學生,把學院、學校當成家的東華人。彈指一揮四十秋,李紹寬教授與祖國同行、與東華共進,在新中國教育發展的征途上,留下了首批博士鏗鏘有力的足音。習近平總書記曾說,“一個人遇到好老師是人生的幸運,一個學校擁有好老師是學校的光榮,一個民族源源不斷涌現出一批又一批好老師則是民族的希望。”李紹寬帶給了我們這樣的幸運和光榮,他的初心不忘,他的堅守擔當,擎起了升騰在東華的希望。